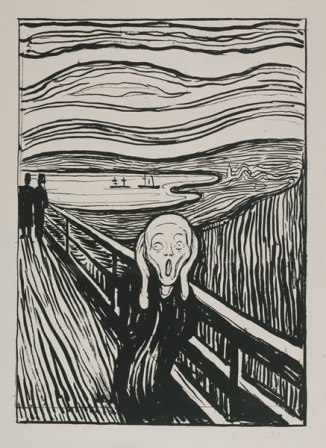

Las moscas lo acosan. El hedor a su alrededor no

cesa. Enciende sahumerios para aminorar la fetidez. Las sombras lo intimidan.

Espectros aparecen. Lo atormentan. Su día empezó mal. Va para peor. Mucho peor.

Quiere huir. Sin embargo, los demonios no le dejan. Lo azuzan y, a veces, lo

fustigan con látigos. Hieren su carne para que entienda. Para que acepte que él

ya no es libre. Que el poder es su cárcel. Y como todo preso, como todo

esclavo, siente la soledad como un cepo, que además lacera su piel hasta abrir

llagas purulentas.

Las moscas lo acosan. El hedor a su alrededor no

cesa. Enciende sahumerios para aminorar la fetidez. Las sombras lo intimidan.

Espectros aparecen. Lo atormentan. Su día empezó mal. Va para peor. Mucho peor.

Quiere huir. Sin embargo, los demonios no le dejan. Lo azuzan y, a veces, lo

fustigan con látigos. Hieren su carne para que entienda. Para que acepte que él

ya no es libre. Que el poder es su cárcel. Y como todo preso, como todo

esclavo, siente la soledad como un cepo, que además lacera su piel hasta abrir

llagas purulentas.

Sus carceleros lo humillan. Se mofan

de él. Y puede que, mirando la ciudad desde el ventanal de su palacio, desnudo,

porque no hay ropajes que puedan cubrirlo; se vea tal cual es, deforme,

contrahecho, como lo es también su alma. Como lo es el alma de quien se la

vende al diablo. Tal vez llegue a llorar, y, acaso, a maldecir su suerte.

Mientras, desde las tinieblas de la muerte, emergen voces para acusarlo, para

imponerle, y ya no sabe cómo huir de esas palabras fantasmales.

Sonríe porque es más fácil mentir.

Reconoce en ese recoveco íntimo, donde no hay modo de engañar, que su infierno es

suyo y que él lo compró. El lujo no mitiga las punzadas penetrantes del arpón

ni las laceraciones profundas de la guadaña. Hinchado por el lujo, no logra

saciar su hambre. Solo engulle, más por hábito que por deseo. Y a ratos, vomita

sus miserias y en el alfombrado, deja a sus pies emplastos gusanosos. En su

boca rezuma el sabor acre y en arcadas dolorosas, sus tripas intentan arrojar

lo que pudre su alma.

Deambula por los corredores de su

palacio, arrastrando sus culpas, sus pecados; que pese a negarlos y negárselos,

le aguijonean sin piedad ni descanso. Deambula por los cuartos abandonados de

su palacio, y pese al boato que le envuelve, solo ve niños hambrientos que en

la basura buscan comida. No, no domeña su mente a ese intenso vacío que le

recuerdan quién es… o qué es.

No hay comentarios:

Publicar un comentario